|

La "vase" dans le Loiret

Organisé

en une suite de bassins depuis plusieurs centaines d'années à partir

des marécages du val de Loire de l'Orléanais, le Loiret est un cours

d'eau qui "ne court pas".

La pente du bassin amont, qui

va des sources du parc floral au moulin de Saint Samson, est quasiment

nulle : la semelle béton du pont Bouchet est seulement plus haute de

5cm que le fond des vannes du moulin de Saint Samson.

Pire, le fond de la rivière au pont Bouchet est plus bas que les vannes de crue de Saint Samson, 3km à l'aval.

De plus, le débit restant globalement faible, la vitesse d'écoulement est négligeable : moins de 0,1 km/h dans les zones larges.

Dans ces conditions, il est facile de comprendre que les sédiments s'évacuent difficilement.

Les sédiments

On retrouve dans le Loiret des sédiments d'origine organique, fabriqués

par les êtres vivants, dont les feuilles des arbres consistuent la

majeure partie, et aussi, et surtourt, des sédiments d'origine minérale

tels que les sables et argiles.

D'où viennent ces sédiments ?

Le problème n'est pas nouveau, mais s'est accentué avec l'urbanisation

et l'imperméabilisation des sols, ainsi qu'avec la progression de la

culture intensive et les drainages des surfaces agricoles.

En 2007, une étude explique que 50% proviennent des exutoires pluviaux

et 50% du Dhuy, ce ruisseau transformé en chenal d'évacuation des

drainages agricoles au 20ème siècle, mais qui apporte aussi les sables

érodés aux coteaux de Sologne.

Cette étude estimait à près de 10 tonnes/Jour les sédiments en provenance du Dhuy ! Mais ce chiffre, déjà impressionnant, a été calculé au cours d'une année faible en précipitation et reste sous-estimé.

En 1926, le syndicat de rivière avait imaginé détourner le Dhuy pour le

faire passer sur une fosse naturelle dans laquelle il aurait déposé ses

sédiments.

En 1945, une étude minutieuse et exhaustive, conduite par des

ingénieurs d'état, déboucha sur une double opération : construction

d'un bassin de décantation pour piéger les sédiments les plus denses,

"Gobson", et extraction des vases obstruant le Loiret à la confluence

Dhuy-Loiret jusqu'en aval du pont Cotelle.

En 1991, une étude du SRAE, Service Régional de l'Aménagement des Eaux, estimait les apports du Dhuy à 3000 m3/an !

Il est raisonnable de penser que 30 à 50% des sédiments est transporté vers l'aval (les matières les plus fines).

50% de 3000, il reste 1500 m3/an. Toujours selon le SRAE, Gobson était capable d'absorber un peu moins de 1000 m3/an.

Mais l'entretien de Gobson a été négligé, et son seuil a été détruit en

2017 sur l'autel de la continuité écologique sans aucune étude

préalable, sans le vider, un gâchis...

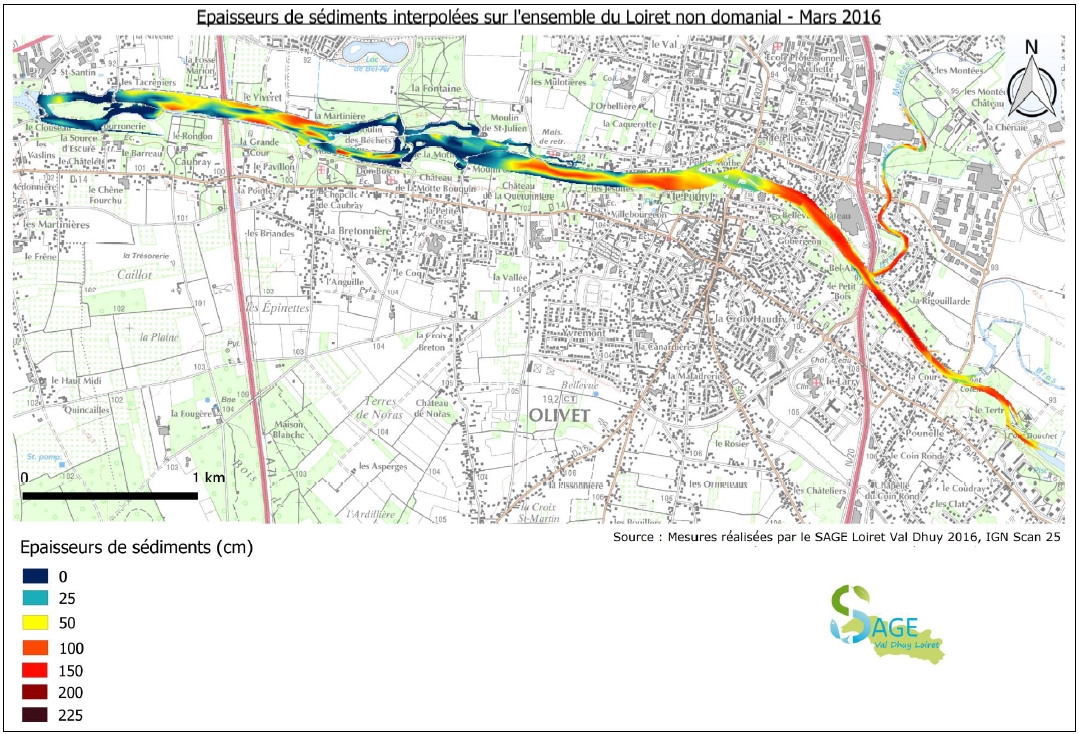

Où en est le stock ?

Une évaluation avait été réalisée en 2006, une autre en 2016 estime le volume total à 300.000m3.

A

raison d'un dépôt de 1500m3/an, le stock de 300.000m3 aurait

théoriquement été déposé en 200ans. C'est un raisonnement simpliste mais qui permet d'apprécier les ordres de grandeur.

Il a été noté une baisse significative entre 2006 et 2016.

Les assises du Loiret écrivent : "Ces diminutions ont probablement été favorisées par les nouvelles vannes...".

Il faut préciser que ces nouvelles vannes (vannes de crue) ne sont

opérationnelles que depuis 2013 et que les vannes de décharge des

moulins sont ouvertes depuis 2007. Il apparaît plus rationnel d'imputer cette réduction à l'ouverture des vannes de décharge depuis 2007.

La bonne nouvelle, c'est qu'on peut raisonnablement penser que le phénomène de réduction du stock va continuer.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut penser avoir emporté la partie la plus facile, les

sédiments les plus fins. Il reste aussi les dépôts importants en aval de

la confluence Dhuy-Loiret consécutifs à la crue de 2016, ainsi qu'aux

destructions des barrages sur le Dhuy et celle du bassin de décantation

de Gobson.

Les moulins

Les moulins sont accusés de créer des obstacles à la continuité écologique et de favoriser l'envasement.

Ainsi, les assises

du Loiret écrivent : "Sur un cours d'eau artificialisé comme le Loiret,

la fonction de transport des sédiments s'effectue moins bien : les

écoulements étant presque nuls dans les zonnes de retenue des moulins,

les sédiments, et même les vases (sédiments les plus fins et légers) ne

peuvent plus être transportés et se déposent au fond du cours d'eau".

Non ! Il suffit d'observer le

flux au moulin de Saint Samson pour se rendre compte que le

rétrécissement des vannes de décharge augmente la vitesse d'écoulement

du flux, créant ainsi un phénomène d'aspiration qui facilite le

transport des sédiments.

Ce phénomène d'aspiration à l'amont des moulins est d'ailleurs confirmé par l'étude des vases de 2016.

Ce ne sont pas non

plus les moulins qui entraînent la prolifération des algues aquatiques,

comme l'écrivent encore les assises du Loiret.

Il convient plutôt d'en rechercher la cause dans l'abaissement des

niveaux d'eau qui favorise le réchauffement, ainsi que dans les apports

de nutriments.

Les assises écrivent encore : "Les

ouvrages hydrauliques sont autant d'obstacles qui empêchent certains

poissons d'atteindre une ou plusieurs zones essentielles à leur cycle

de vie".

Ce concept général ne s'applique

pas au Loiret où les vannes de décharge des moulins assurent la continuité

piscicole. Il faut rappeler que la destruction des barrages sur le Dhuy l'a transformé en chemin creux et sec l'été dernier ! |

|

La sédimentation

Dans le Loiret, le dépôt de sédiments est particulièrement important à

la confluence Dhuy-Loiret, le Loiret jouant le rôle de bassin de

décantation du Dhuy.

|

On trouve d'abord le sable grossier, puis immédiatement à l'aval le sable fin, puis les matières de plus en plus fines.

C'est

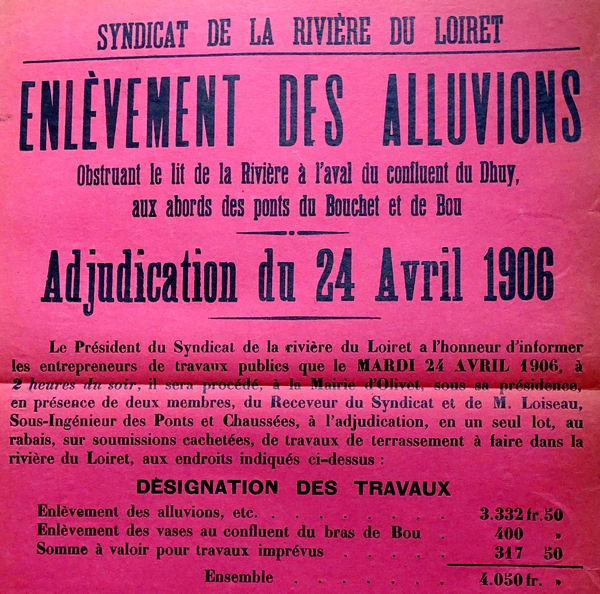

un phénomène bien antérieur à toutes les erreurs du 20éme siècle :

stations d'épuration, recalibrage du Dhuy, drainage intensif , engrais,

pesticides, bétonnage, etc.

1882, 1906,1926, 1930, 1945 marquent des dates d'extraction de

sédiments relevées aux archives.

Il est à penser que ces opérations

existaient déjà au cours des siècles précédents.

Le banc de

sable entre la confluence Dhuy/Loiret et le

pont

Bouchet se reforme ainsi cycliquement, parce que l’écoulement très lent du Loiret ne peut pas transporter

les

sédiments apportés par le Dhuy.

Ce sable grossier n’ira jamais plus loin (même la crue

exceptionnelle

de 2016 n’a pu le remobiliser et l'a plutôt consolidé).

|

Des solutions ?

Il

y a quelques années, la présidente de la CLE, la Commission Locale de

l'Eau, nous a expliqué qu'une extraction mécanique pouvait être

envisagée dans le cadre d'un projet.

Elle a lancé les assises du Loiret, et nous attendons toujours... car manifestement cette opération n'a pas son approbation.

La

CLE et la DDT sont arc-boutées sur leur volonté d'abaisser le niveau du

Loiret en ouvrant les vannes de crue pour emporter les sédiments, sans se préoccuper des

conséquences sur le système hydrogéologique, les constructions, la

biodiversité, le contexte sociologique.

Le faible gain en vitesse d'écoulement ne justifie pas le déséquilibre de l'écosystème.

De plus, le risque est d'entraîner les matériaux dans des zones plus larges et

moins accessibles.

L'extraction

mécanique (pelleteuse) du banc de sable de la confluence apparaît

inévitable. C'est un sable grossier qui peut être recyclé par les

entreprises de BTP.

Les

dépôts de vase sableuse à l'aval du pont Bouchet pourraient sans doute

être en grande partie retalutés en accord avec les riverains.

Plus en aval, le curage sera nécessaire...

Les vannes de décharge des moulins feront le reste.

Et Gobson ? Sauf à le reconstruire, il faudra accepter d'extraire le sable régulièrement à la confluence..

-

Enlever la vase, c’est transmettre aux

générations suivantes un patrimoine respecté dont nous ne sommes que

les

gardiens temporaires.

-

C’est aussi anticiper les dérèglements climatiques en préservant

l’intégralité

des masses d’eau pour mieux affronter les fortes sécheresses, mais aussi pour absorber les épisodes de pluie intense et

éviter

les inondations.

|

Curage : les techniques ont

évolué

Le curage était auparavant réalisé par un dragage mécanique qui créait beaucoup de désordre dans les cours d'eau.

Aujourd’hui,

le curage est souvent réalisé par succion

et la vase envoyée dans des poches à plusieurs centaines de mètres pour

décantage.La vase s'agglomère dans les poches qui laissent repartir l'eau par l'enveloppe microporeuse.

Une

fois débarrassé de la plus grande partie de

l’eau, c’est un produit qui peut servir à amender des terres agricoles,

ou plus

simplement être utilisé en matériau de remblai.

|

|

La rivière Eure a été curée en février 2020. Le financement de 6 millons d'euros a été assuré à 100% par l'agence de l'eau.

https://actu.fr/normandie/criquebeuf-sur-seine_27188/video-curage-leure-attirer-poissons_30393782.html?fbclid=IwAR2rfx9m3fGF1FbHLMwm2aU7_iCXWVFcpSpdsk8ABVaOYbqU5KcgWe2_UNI

|

500

rue Francis Perrin

500

rue Francis Perrin